どうも、モズです。

今回は伝承記卒業生さんのトレード添削からの紹介です。

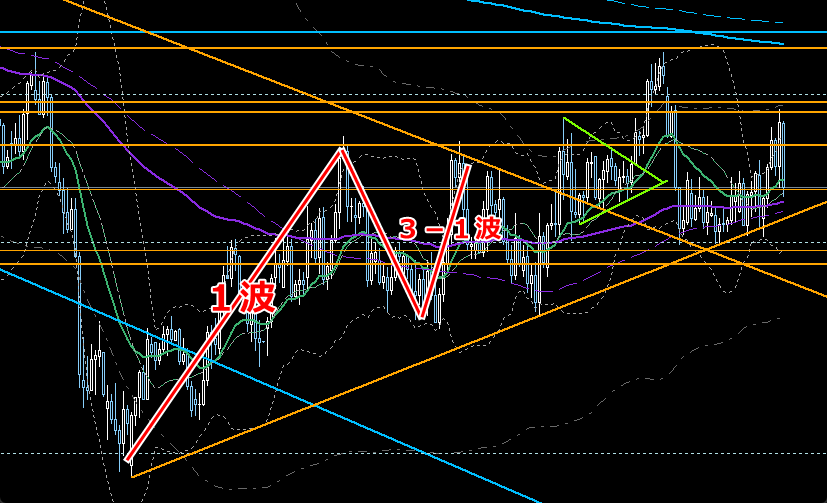

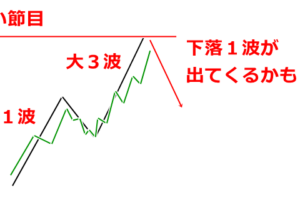

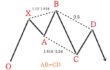

1波の後に3-1波が出て、その3-1波が1波頂点で止められてダブルを付けてしまった後にどう考えていくべきなのか、といったテーマです。

よく迷われるケースだと思いますので、参考にして頂けたらと思います。

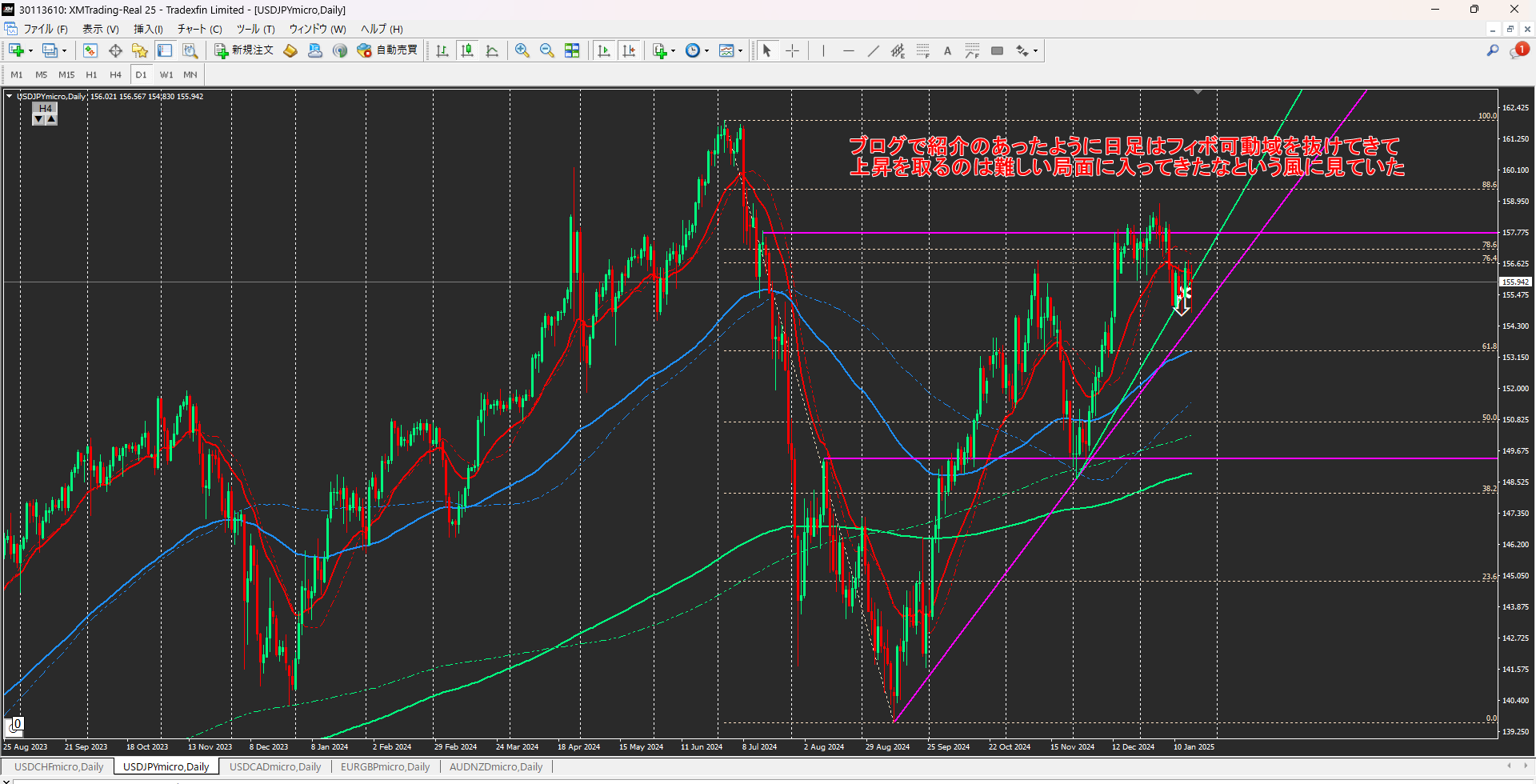

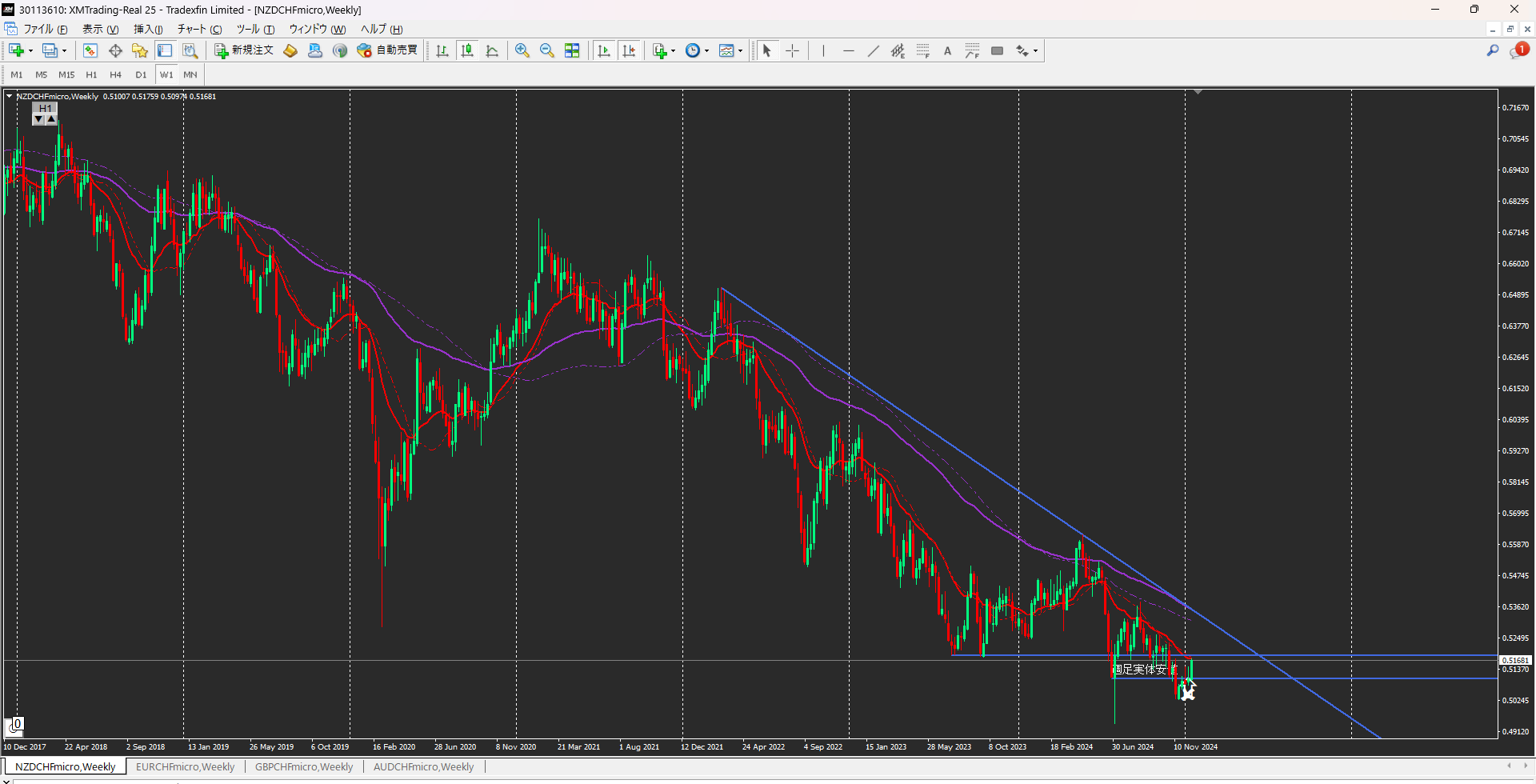

少し前(2025/01/20前後)のドル円とNZDCHFでのトレード添削になります。

ではいってみましょう。

ドル円トレード添削

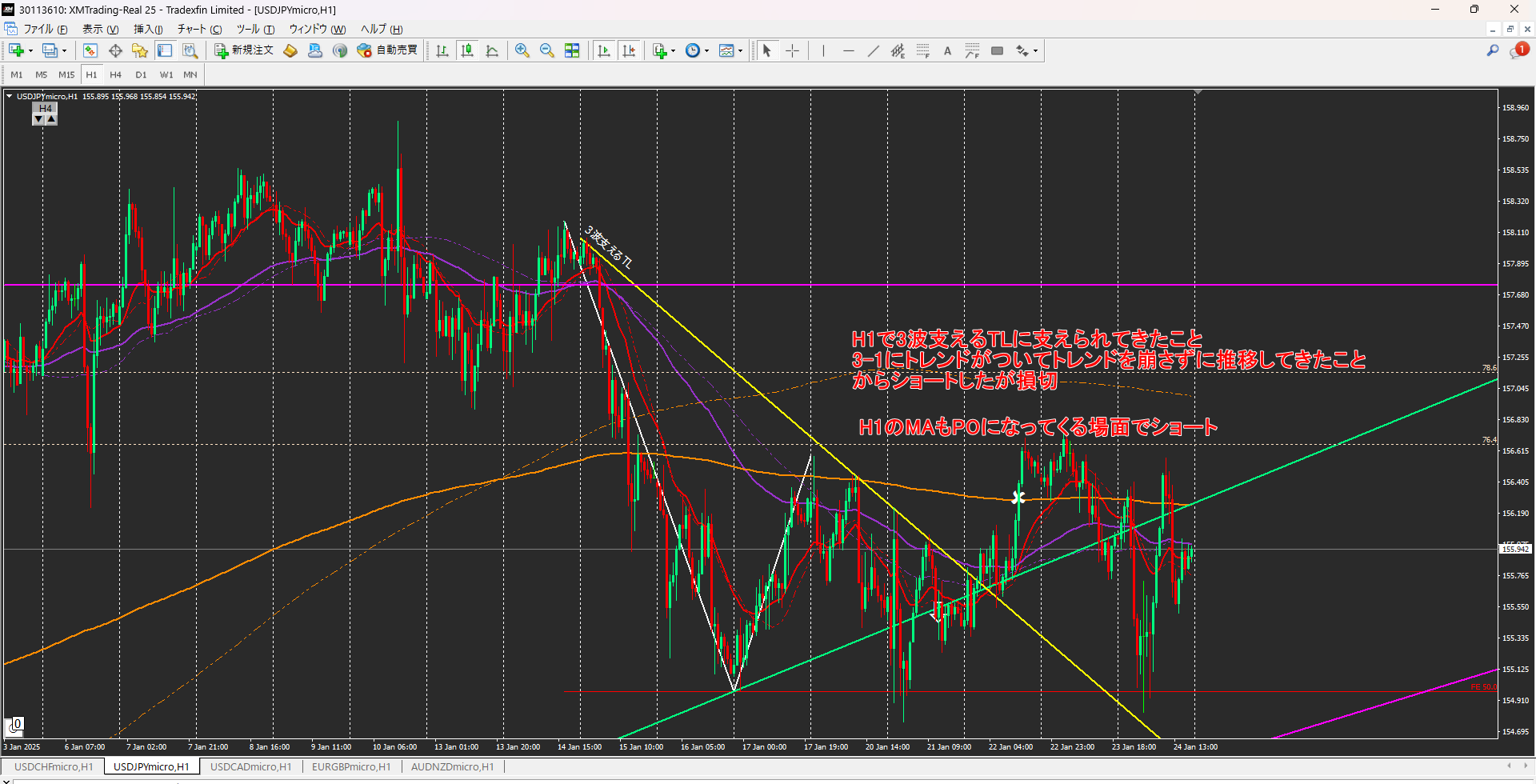

※白矢印でET、×で損切

詳細解説

ここからは僕のチャートを使って解説します。

トレードをしていく上でまず最初に見ていかないといけないのは、「1波」です。

1波のサイズ感の問題は色々ありますが、まずはシンプルに「親波トレンドライン抜き」と「親波ラス押し抜き」を達成した波というのを1波としていきます。

まずはこの2点のポイントを達成した「波」を1波として見ていくのが良いでしょう。

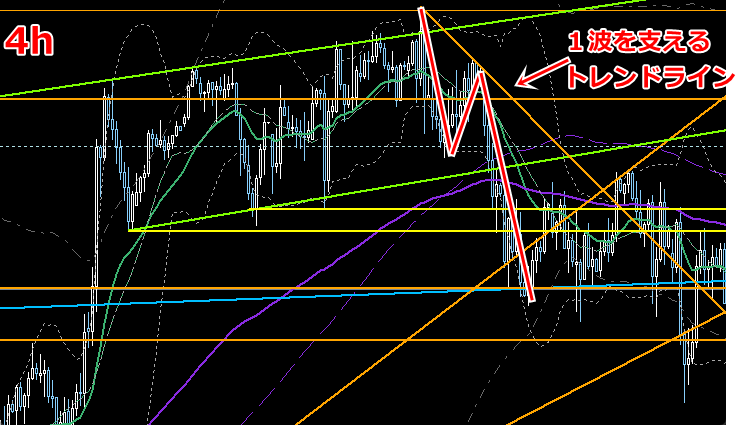

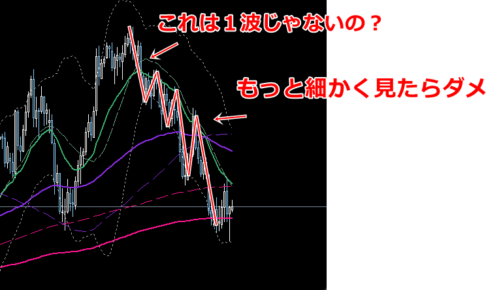

その上で今回はこちらの波を1波として見られていました。

これはこれで良いと思うのですが、僕であれば既にN字の波動が出ている部分を見て、そのトレンドライン下にある波自体を1波として見ていくことが多いです。

初動の1波~3波のN字をまとめて1波として見ていく、というのと、1~3波の3波目を新たな1波として見ていく、というのは両方ありだと思いますし、どっちかにするというよりは両方見ておく方が良いと思っています。

これはこう!と決めつけずに、同じ波であっても別々の認識を持っておく方が柔軟に対応できることが多いからです。

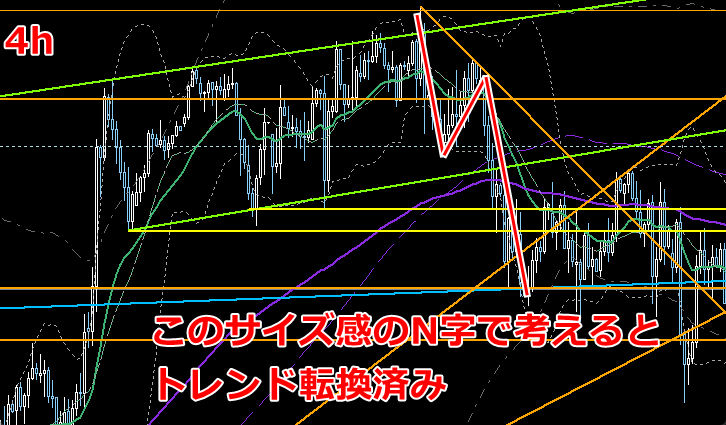

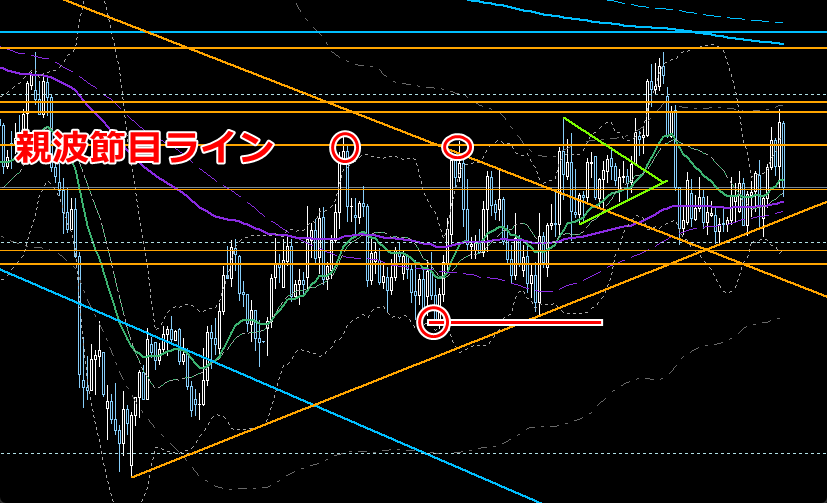

親波のラス押し、トレンドラインも下抜きつつ小波でトレンドが発生しているということを考えると、これは「トレンド転換」だと言えてしまいます。

ですが、これまでの大きな上昇で考えるとトレンド転換とはまだまだ言えない状態なわけです。

小さなサイズ感ならトレンド転換済み、大きな流れで言えばただの押しの動き、と言えるわけです。

大きな流れで見てしまえば、先ほど見ていたようにN字を一つの波として見ていく方が自然になるわけです。

なんとなくでニュアンスが伝わればいいのですが、「N字トレンド(1波~3波)=トレンド転換」として見るのと、「一つの波(1波)=トレンド転換予測」として見るのとでは「環境認識の要素(トレンド転換云々)」が変わるわけです。

どっちなんだ!では無く、両方なわけです。

その上で、「大きい流れの方に優位性がある」という風に見ておくと良いと思います。

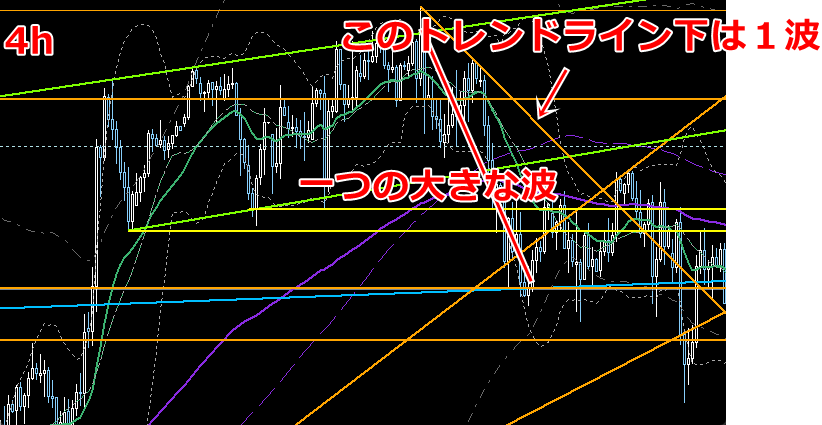

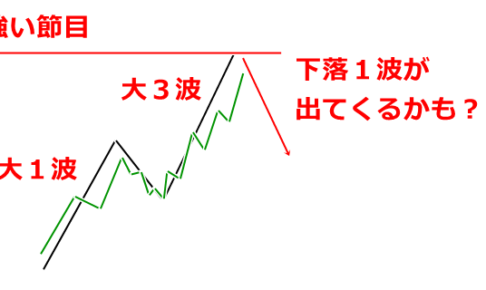

今回の場面で言えば、長期的な上昇の後に親波78.6の天井圏に突入し、そこから一旦深い押しに繋がっていくかもしれない状態になっているといった状態でした。

その深い押しに繋がっていくかもしれない最初のトレンドの波(1波)の成り立ちをしっかり意識しておくことが大事なわけです。

少なくとも、「今の小波のどこにトレンドラインが走っているかを見ておくこと」だけでも意識しておきましょう。

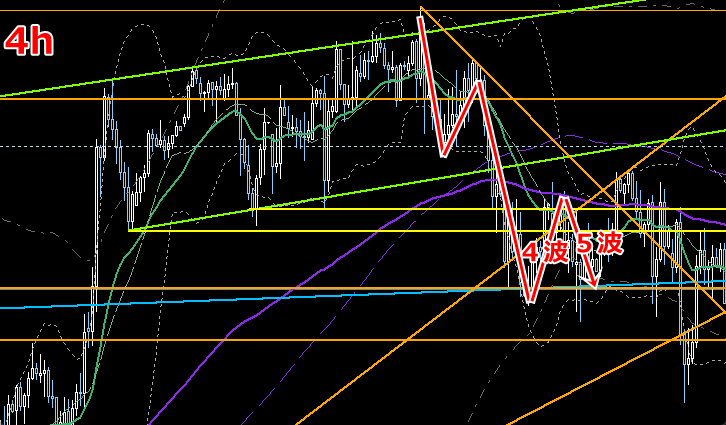

そしてこの1波トレンドラインの支配下にある波は、「1波」であるという意識の中で、その中で細分化して1~3波であったり、4波、5波といった小さな波を見ていく考えが有効です。

1波~3波までのN字が出現した時点でトレンドラインが引けるわけで、そこからこの波はどういった波なのか?(大きな1波になるかも)というのを考えておければ、その後に続く波は4波5波として大きく狙っていける波では無いという意識に繋げていけるわけです。

ではここで当初のテーマの「言葉」に戻ります。

3-1波が1波頂点で止まってしまった場合、というテーマですね。

実際本当に3-1波が1波頂点で止められてしまうケースももちろんありますが、今回のケースで言えばそもそも波の認識が違ったのかもしれない、という風にも見ていけます。

自分が1波、3-1波として見ている波が、本当に「その言葉」としての波として見ていいモノなのかどうか、自分で見直して気付けるようになれれば一番良いです。

でも実際問題そううまくはいきません。

ここが1波だと思ってしまったら、それ基準にチャートを見てしまうものです。

ではまた違った視点で見ていきましょう。

今回最初に1波として見ていた波にも、これだけの意味を持たせることが出来ます。ここから出てきた次の波が3-1波だと見てしまうのもしょうがない部分だとは思います。

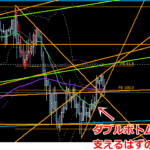

その上で、「1波の頂点で3-1波が止まったら」考えるべきことは、3点レンジの考え方です。

もう波がどうのこうのとか考えず、3点つけたらレンジという意識を持ちましょう。

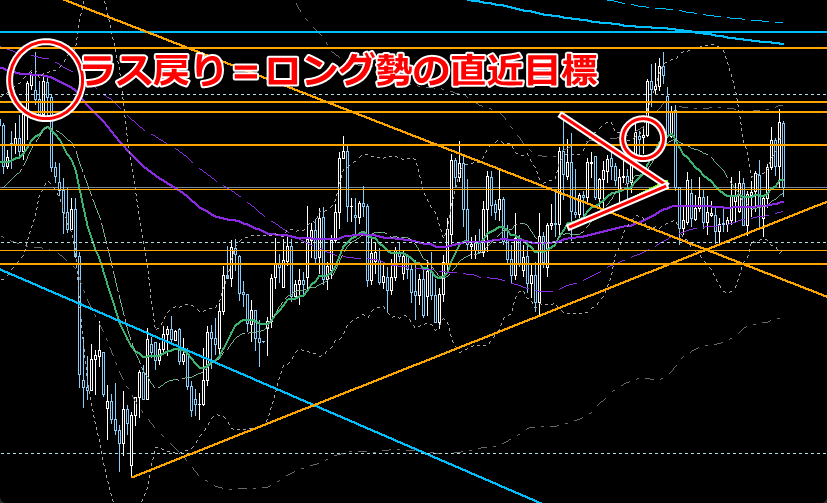

レンジ状態のトレードの仕方は誰でも知ってますよね。高いとこから売って、安い所で買うのです。

前回紹介したトレード記録も、ウダウダ解説してますが、結局はレンジ上限から下限に向かって売っただけの内容なのです。

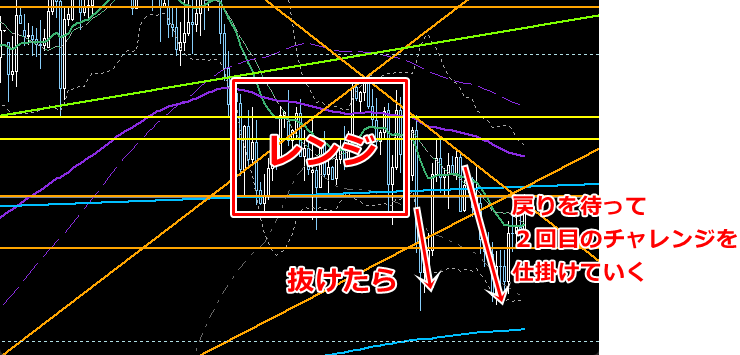

レンジというのは、そのレンジの中で勝負するというのと、抜けてからその方向についていくというのと2段階で勝負が出来ていきます。

そしてレンジであっても全体的に「抜けやすい方向」というものもあります。その辺を踏まえたトレードが先ほど紹介した僕のトレード内容ですね。

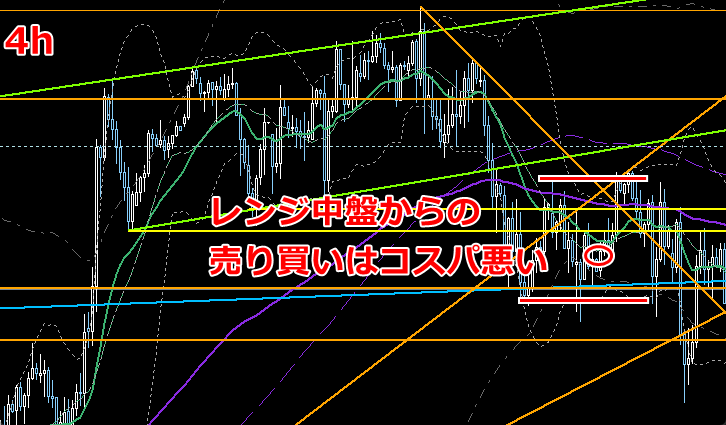

レンジの上限と下限が意識出来ていれば、誰もが中盤から売り買いするのはコスパ悪いなと感じると思います。

3点レンジの意識さえ出来れば、この考え方に至るはずです。

でもここに波がどうのこうのという意識が入り込んでくると、「次は3-3波で伸びていくはず」という意識が働いてしまうんですよね。

知識が付いてくればついてくるほど、こうした状態に陥りやすくなります。

なるべくシンプルに、「考え方を転換できるようになる」訓練をしていくのが大事なのかもしれませんね。

1波が出て、3-1波が出たから次は3-3波で乗っていこう、というだけでなく、3-1波がどこで止まったのか?1波頂点で止まったのであれば3点レンジでは?といった思考の変換が出来るようになると良いですね。

レンジなのであれば、基本的には抜けてから、抜けた方についていくのが得策です。

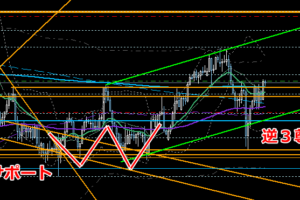

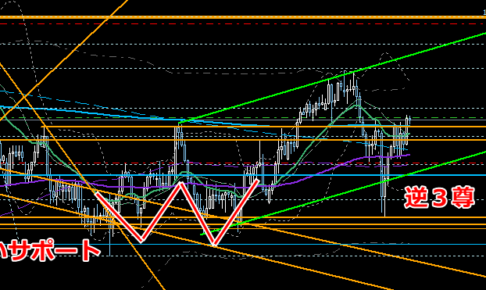

という感じで、現在ドル円は再び3点レンジを作っていますね。

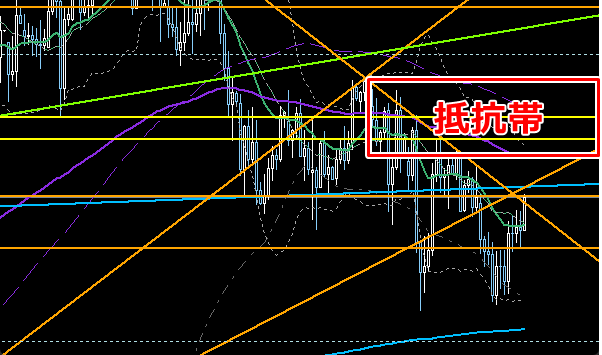

上値が重そうですが、元の大きなトレンドの流れに戻るためにはこの抵抗帯を上抜ける必要があります。

しばらく揉みそうな気もしますが、チャンスがあればレンジトレードをやっていきたい相場ですね。

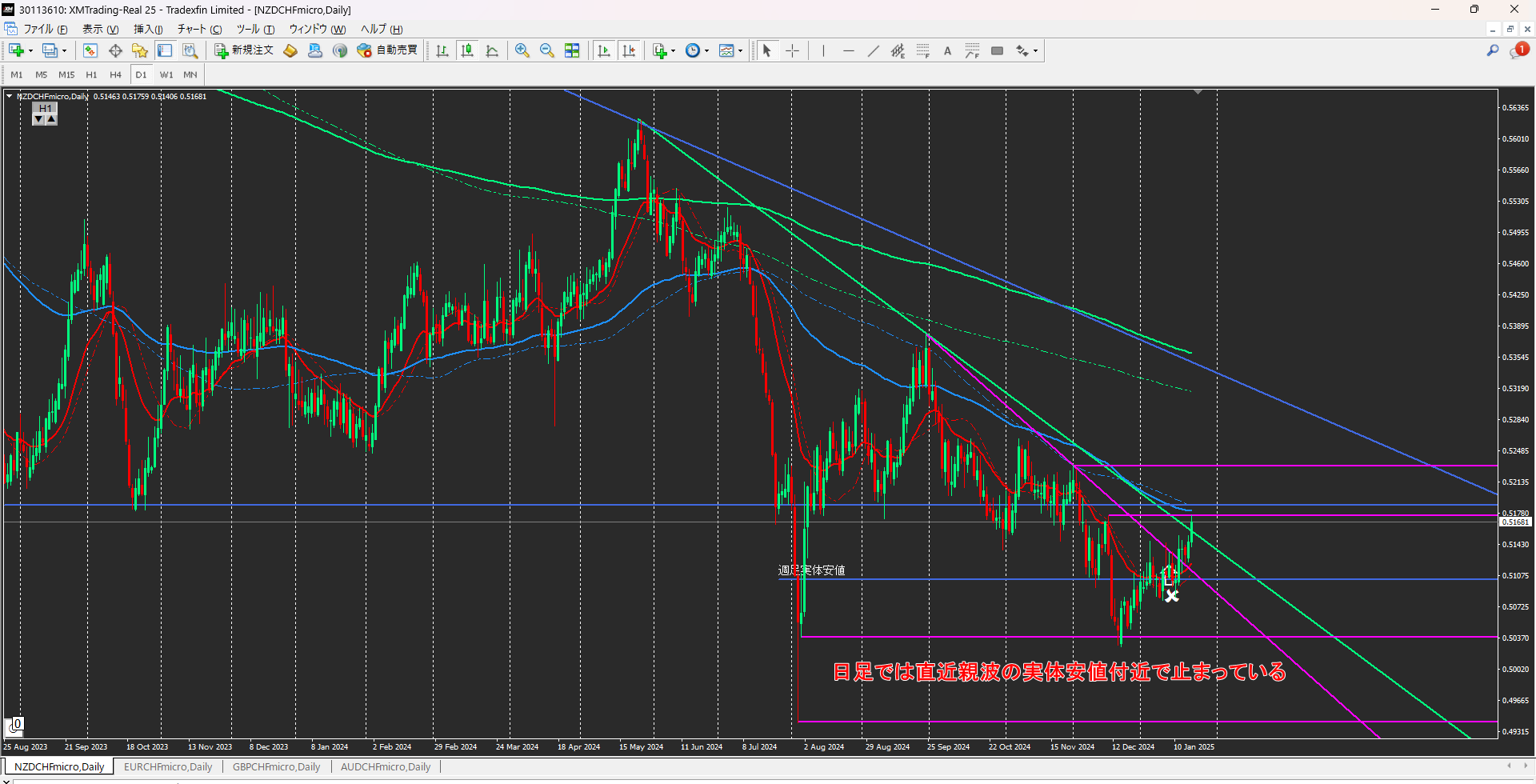

NZDCHFトレード添削

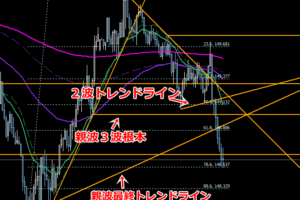

詳細解説

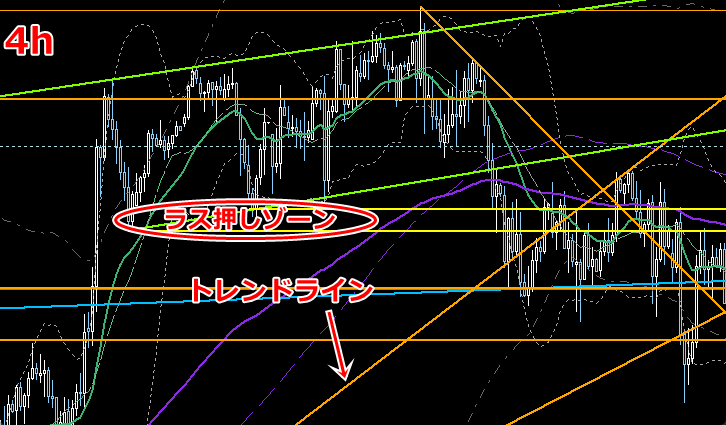

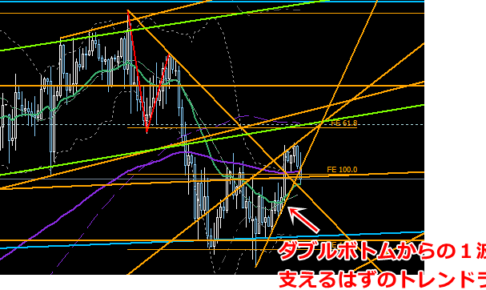

こちらもドル円と同様に、長期的な節目からの反発が見られているので3-1波が出た後にいつもの型からエントリーをしているといった流れです。

その形だけを見ればエントリーをしていけそうにも見えますが、こちらもやはり「ロングで狙う上での懸念材料」が多かったです。

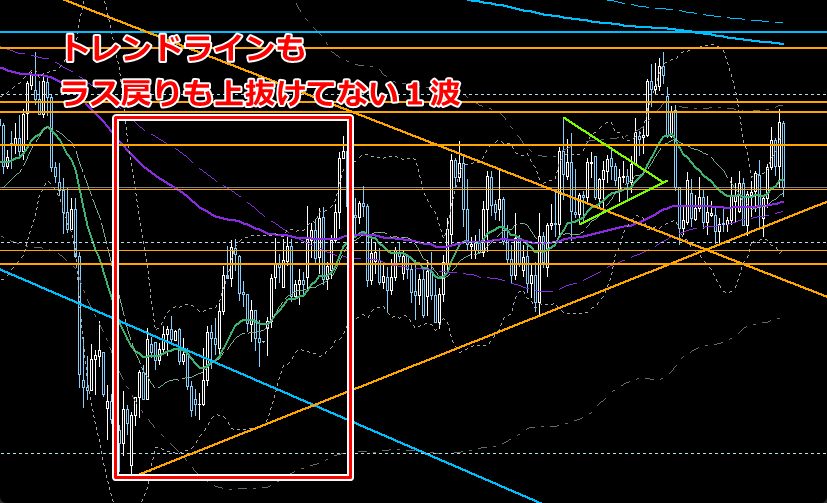

トレンドラインもラス戻りも上抜けていない波を1波として見ていった場合、長期的に反転してくる要素があったとしても、ある程度注意深く見ていく必要があります。

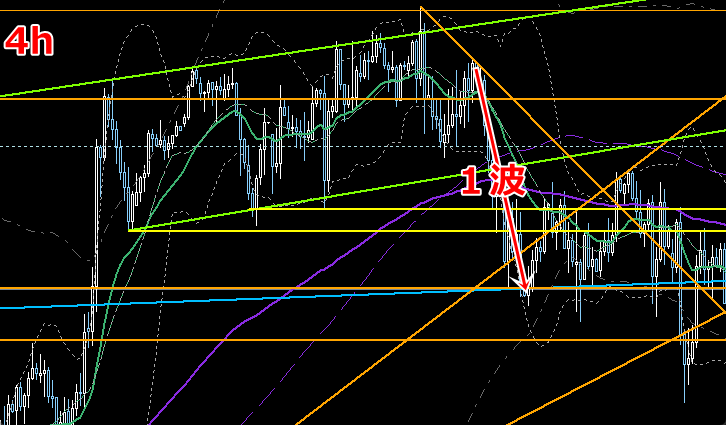

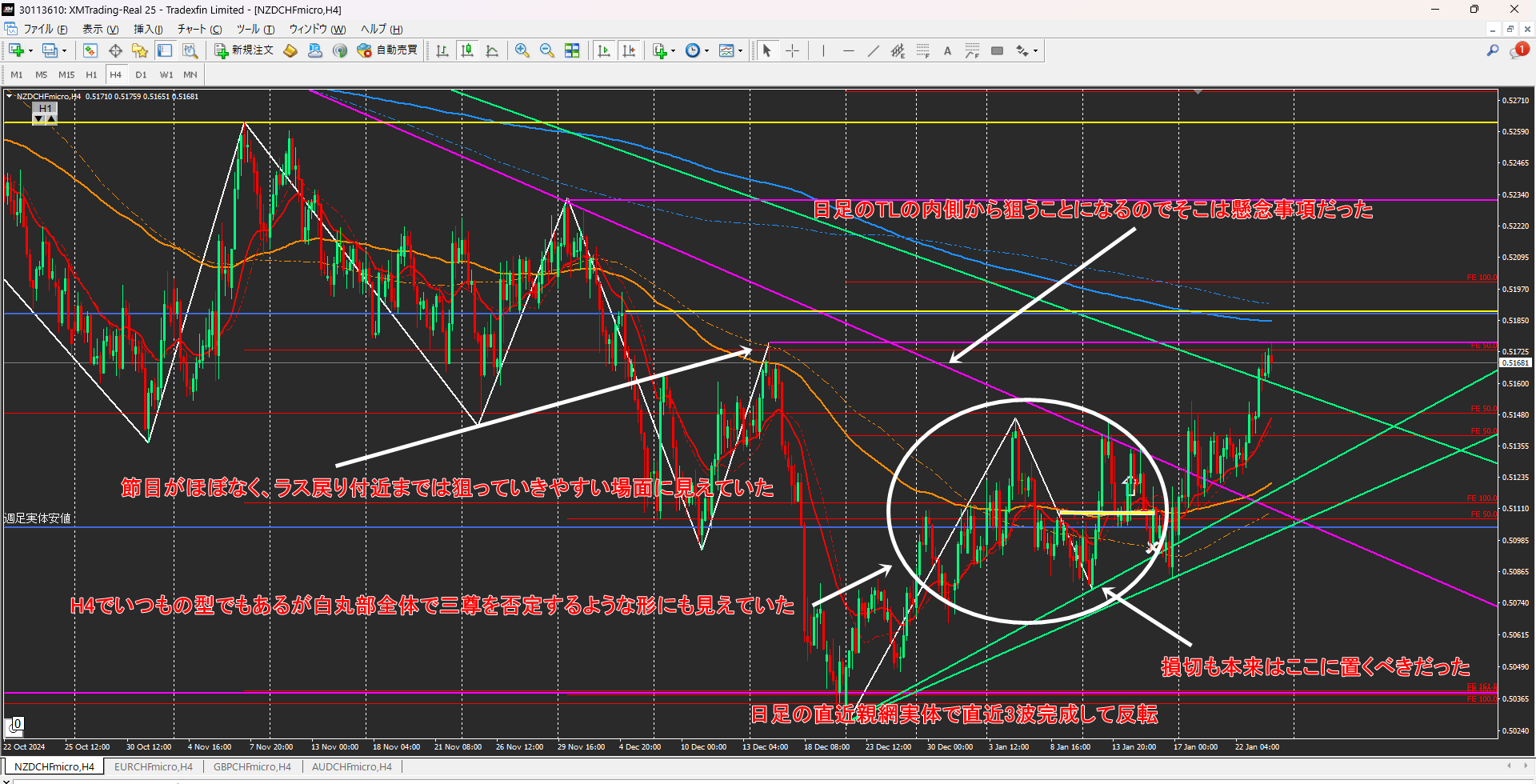

今回はこのように波を見ていっていました。

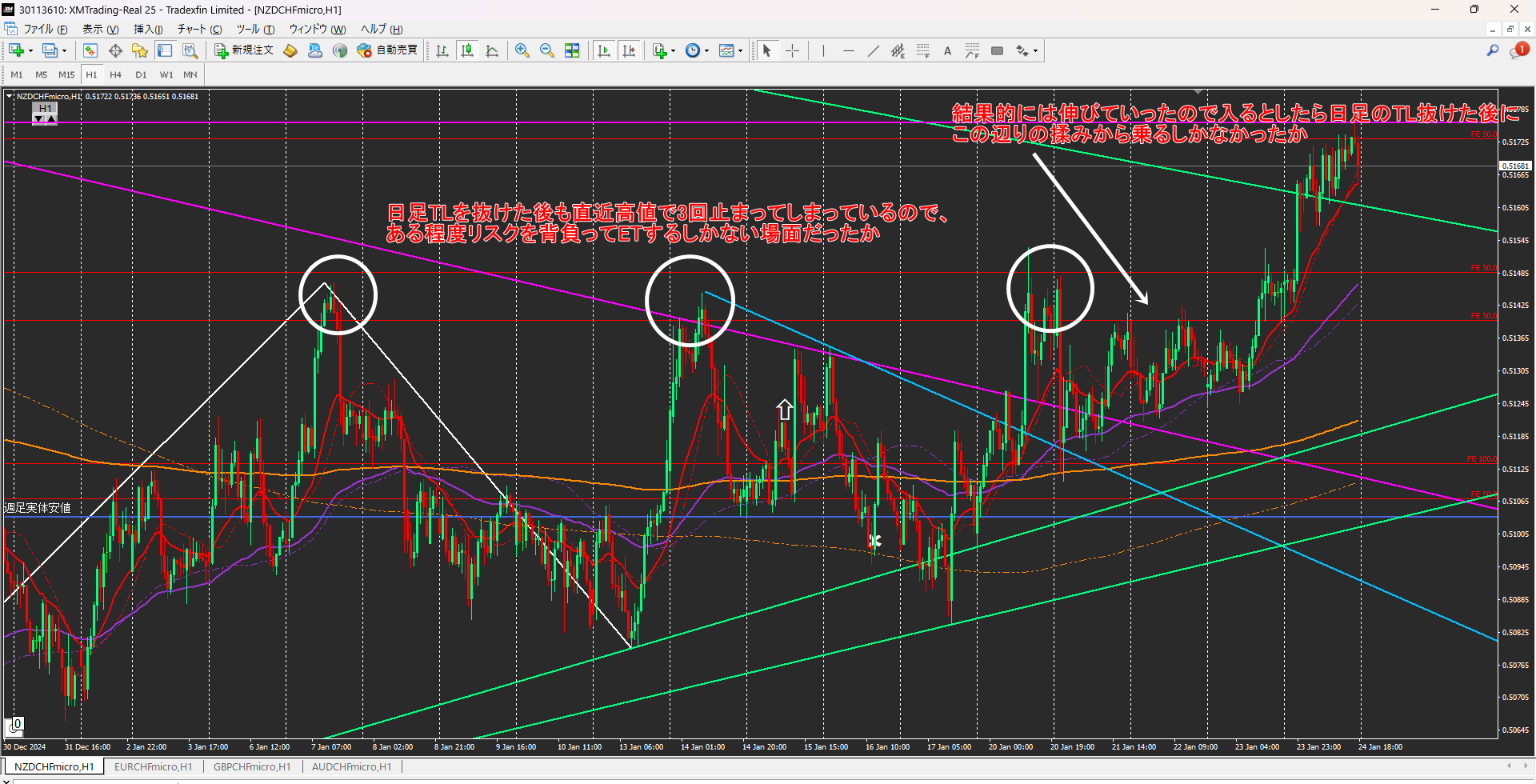

3-1波が出てきた時にどこで止まったのか、ということを見ていくと、1波頂点とトレンドラインにぶつかって止まった形になっています。

これがしっかり上抜けていれば今回のような乗り方でもよかったでしょう。

でも今回は、根拠の薄い1波と、そこから派生してきた3-1波が止まりやすい場所で止まってしまった、ということを考えると、簡単に3-3波を狙っていっていい場面ではないかもなという風に気づけないといけません。

また、先ほど書いたように3点レンジが意識出来ていれば、損切の場所もレンジより外側に置いておくべきということも気づけたでしょう。

今回は親波にしっかりラインが引けていれば、その場所でダブルを付けていたのだということもわかります。

レンジが形成されたら、基本的には抜けてから乗っていくことになります。

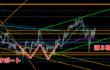

今回であれば、下落トレンドラインを上抜き、その後レンジ内で3角持ち合いを形成していきました。

3角持ち合いを上抜けたタイミングでレンジ上限ラインも実体で上抜けてきたので、ブレイクエントリーで良かった場面ですね。

そこからは親波ラス戻り付近までを狙ていくことになりますが、RRはそこまでよろしくないので何とも言えない通貨ペアでした。

まとめ

3-1波が1波頂点で止められた場合、その止められた理由をもう一度よく考えてみることで、自分が見ている1波と3-1波が別の意味合いを持っているのではないかと気づけるかもしれません。

そうでなくとも3点レンジの考え方を持っておくだけで無駄なエントリーを減らせるはずです。

3点レンジになっている場所というのはかなり多いので、この場所はなぜそうなっているのか?という理由を過去検証を通して探してみるとおもしろいかもしれませんね。

では、今回はこの辺で。

コメントを残す